Книга «Записки хранителя»

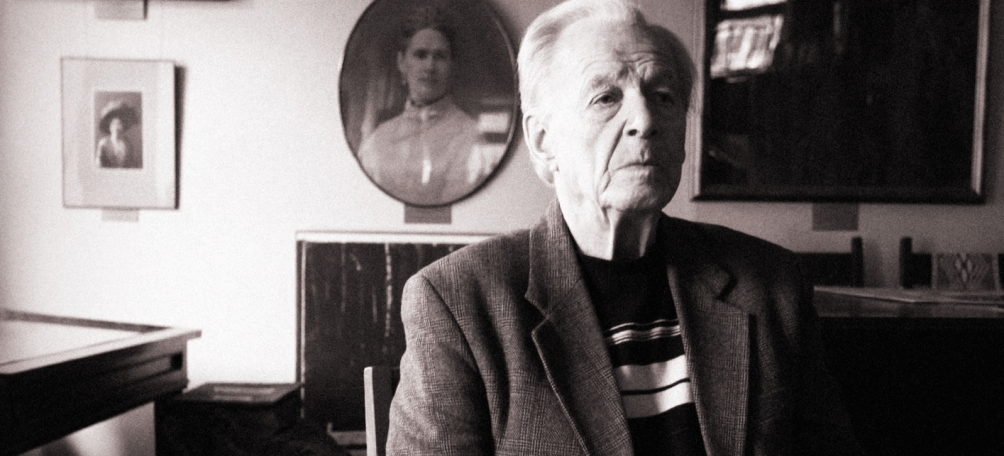

Вначале был голос... Корреспондент принесла мне интервью,

записанное в Музее предпринимателей, меценатов и благотворителей: о филантропах

прошлого рассказывал хранитель музея Лев Николаевич Краснопевцев. Рассказывал

голосом, который напоминал богатейший тембр Шаляпина, а лексические обороты его

речи заставляли вспомнить уходящее поколение интеллигентов начала XX века. «Из

бывших», - подумала я. Этот образ получил зримое подтверждение, когда я пришла

в музей. Среди старинных фотографий и документов, рядом с письменным столом,

подаренным потомками российских благотворителей, Лев Николаевич смотрелся

гармонично и естественно. Он был значителен и одновременно прост, как будто

сошел со старинного портрета. Как привычное русскому уху имя -

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ. Позже я узнала, что его назвали так в честь великого

Толстого...

Потом мы вместе с ним и Ольгой Сорокиной сделали на «Радио России» цикл

программ «Уроки прошлого. Забытые страницы российской благотворительности». А

однажды я рассказала о Льве Николаевиче моим близким друзьям, родственникам

академика Н. Покровского. «А ты знаешь о деле Краснопевцева?», - спросили меня.

Вот так, совершенно неожиданно, через родных бывшего «подельника» Льва

Николаевича, я узнала о самой трагичной, а, может быть, и самой прекрасной

странице его жизни. Именно тогда и родилось желание понять: как человек,

прошедший через политический процесс и 10 лет лагерей, сумел сохранить

цельность натуры, независимость мышления и гармоничные отношения с миром.

Почему после всего пережитого он пришел к меценатству и благотворительности?

В нашей суматошной жизни мы не успеваем остановиться, оглянуться, чтобы понять

себя и свое место в мире. Сегодня люди с легкостью выбрасывают старые вещи, не

пишут писем, кроме электронных, потребляют только полезную информацию. Они с

легкостью обходятся без лишнего, рационально выбирая лишь необходимое. Но кто

знает, какой багаж: окажется самым ценным потом, через годы и поколения... С

чем надо навсегда расстаться, а что бережно хранить и передавать детям и

внукам?

Лев Николаевич Краснопевцев - не просто хранитель музейных экспонатов. Еще он

Хранитель времени. В нем очень сильна родовая память. Кроме того, историк по

образованию, он привык все происходящее вокруг ставить в исторический контекст.

И тогда оказывается, что политическая ситуация в стране, бытовые трудности,

нехватка денег, дефицит или, наоборот, изобилие товаров, бурная общественная

жизнь или застой - это все обстоятельства внешние, преходящие, и они не должны

оказывать решающего влияния на внутреннюю жизнь человека. А все то, что мы так

упорно ищем в жизни - гармония, счастье, свобода - тоже внутри. Внутри каждого

из нас.

Ольга Суворова,

руководитель проекта «Адреса милосердия»

МОЕ НАСЛЕДСТВО

Рассказ о себе начну со своего рода, поскольку мои предки заложили тот фундамент, на котором я строил свою жизнь. Фамилия Краснопевцев - священническая. 150-160 лет тому назад в сельце Юрьково Тульской губернии служил в небольшой сельской церкви священник отец Вениамин Краснопевцев, мой прапрадед. Был ли он священником в первом поколении, или в пятом - я не знаю. Но знаю, что было у него два сына. Один - мой прадед Константин Вениаминович, другой - Сергей Вениаминович - предок известного художника Дмитрия Михайловича Краснопевцева. Естественно, как дети священника, они пошли учиться в Тульскую духовную семинарию. Сергей Вениаминович окончил ее и стал впоследствии настоятелем большого собора в Туле.

Мои прадед, проучившись в семинарии год (в те же годы там учился автор «Очерков бурсы» Н.Г. Помяловский, который упоминает фамилию Краснопевцев в своем сочинении), больше туда не поехал, отказавшись от священнической карьеры. Он вышел из своего сословия и ушел в народ. Женился на крестьянке, стал пахать землю, сеять. Это были 1860-е годы, и Константин Вениаминович стал настоящим шестидесятником 19 века.

Работы на 15 десятинах земли было много. Росли дети - трое сыновей и дочери, нужно было искать дополнительный заработок. Прадед поехал в Москву, устроился на работу. А еще по рекомендации сосланного в их деревню студента Иванова он установил связь с создававшимися в 1870-е годы народническими кружками. В 1877 г. за эту деятельность Константин Вениаминович был арестован, выслан в Сибирь, на этапе заболел и умер.

Семья осталась без кормильца, но благодаря прабабушке Агриппине не впала в бедность, выдержала все тяготы. Дети выросли и были устроены. Таков был первый в нашем роду опыт выживания в условиях политических репрессий.

Мой дед Василий Константинович, которому было в ту пору 14 лет, оставшись без отца, стал с помощью матери и братьев вести хозяйство. Потом его забрали в армию, и это стало началом второго (после выхода из священнического сословия Константина Вениаминовича) - противоположного - витка нашей родовой истории. Василий Константинович служил в знаменитом Измайловском полку. Видимо, сыграли роль его громадная физическая сила, высокий рост, выправка и грамотность. В общем, он был образцовым солдатом времен Александра III. Командовал полком в те годы Великий Князь Константин Константинович, известный как поэт К. Р. и президент Академии наук. Фельдфебеля (старшину роты) Василия Краснопевцева Великий Князь хорошо знал. Вообще служба в полку в какой-то мере приблизила деда к семье Романовых. Когда Александр III проводил лето в Крыму, Измайловский полк тоже туда отправляли, и дед держал караул в Ливадийском дворце. Отслужив положенные семь лет, Василий Константинович вернулся в деревню. Бывшего фельдфебеля Измайловского полка стали приглашать работать в полицию и во властные структуры, но ему это было не по душе. Дед вернулся в Москву и пошел служить на железную дорогу.

Работал он хорошо, продвигался по службе - стал проводником, потом старшим проводником, начальником поезда. Когда царское семейство ездило в Крым, деда назначали в царский поезд. Так что Романовых он знал лично - круг Александра III немного, а семью Николая II - неплохо. Жила семья небогато, и когда настало время сына Николая (моего отца) отдавать учиться, дед по старой памяти обратился с просьбой к Великому Князю Константину Константиновичу. У них была теплая встреча - вспоминали прошлое, даже подтрунивали над моим отцом-подростком. Великий Князь помог бесплатно устроить отца в Комиссаровское училище. Больше никаких связей с царской семьей наша семья не имела. Но даже бабушка моя по рассказам своего мужа очень хорошо знала атмосферу в семье Романовых. Поэтому Николай II и его семья, которые в годы моего детства для одних были проклятыми, для других - святыми, для меня были просто знакомыми моего деда.

Деревенька, в который служил отец Вениамин, расположена в 25 км от имения И.С. Тургенева Спасское-Лутовиново, и километрах в 70 от Ясной Поляны. То есть предки мои жили между Тургеневым и Толстым, в их, если можно так выразиться, «силовых полях». Места там красивейшие - среднерусская равнина с небольшими холмами, настоящая «тургеневская» природа. Правда, самого Ивана Сергеевича Тургенева обитатели деревни не видывали - он обитал большей частью в Париже, а вот его брат был им знаком. Льва Толстого в деревне знали не только как писателя - книги его читали, но и лично - здоровались и беседовали с ним. Относились к нему с глубоким уважением. Толстого бабушка моя Пелагея Дмитриевна называла просто «граф». Она говорила иногда: «Жарко, у графа-то, небось, уже косят». Кстати, и меня назвали в честь «графа». Сама бабушка была из однодворцев - свободных крестьян, которые жили своим хуторским хозяйством. У нас по отцовской линии крепостных не было. Нашу семью в деревне звали «вольными». Это была, так сказать, элита крестьянства - зажиточные, с крепким хозяйством, вольные по происхождению крестьяне. Моя бабушка была неграмотной женщиной. Когда ей приносили пенсию, она ставила крестик. Но было у нее и человеческое достоинство, и независимый ум. Она, бывало, послушает-послушает по радио передачу об эксплуатации пролетариата при капитализме и бедственном положении рабочего класса, и вдруг роняет такую фразу: «А в нашей деревне бедными были только пьяницы и бездельники». Бабушка моя была работоспособности невероятной - крестьянская кость. Она не могла сидеть без дела. Когда дома уже совершенно нечего было делать, она брала тряпку и мыла, терла по пятому разу.

Мать моя с Волги, из деревни Кетково Калязинского уезда. В ее роду тоже не было помещичьих крепостных - ее предки были удельными крестьянами, то есть государственными, которые работали на земле и платили налоги. Деда моего по материнской линии Козьму Георгиевича Березина в возрасте 14 лет сосед по деревне отвез в Москву и устроил в трактир - на заработки. Дед был довольно жестким человеком, и очень трудолюбивым, так что карьеру он сумел сделать хорошую. От мальчика в трактире до официанта, а потом и метрдотеля в ресторане «Метрополь». В период НЭПа он даже открыл буфет на какой-то железнодорожной станции.

Так что судьба меня предками не обидела. Сейчас мне уже много лет, немало приходилось слышать всякой ругани по своему адресу, но я боюсь одного - как я предстану перед судом своих предков, как выдержу их взгляды. Я не верю ни в какие загробные дела, но это испытание для меня реальность. Прошлое рода накладывает очень серьезную ответственность на человека.

СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ

Я родился 17 апреля 1930 г. До войны, да и в войну тоже, наша семья жила в Москве, за Рогожской заставой. Место называлось Новая деревня. Конечно, это была не деревня, а далекая окраина столицы (сейчас площадь Ильича - почти что центр). Наша семья - это мама, отец, бабушка, тетя, я и сестра. Жили мы в бревенчатом доме - такие когда-то строили для крестьян, приехавших на заработки. У нас было две комнаты и темный чуланчик, кухня с огромной русской печью. Топили дровами, воду носили с колонки, удобства во дворе. Правда, ни огорода, ни скотины не было - все-таки город. Отец и в советское время сохранял отношения с друзьями по Комиссаровскому училищу. Комиссаровское училище - среднее учебное заведение, которое готовило техников и инженеров для работы в машиностроении. После училища отец поступил в Институт путей сообщения. Не успел его окончить, как началась Первая мировая война. В армию он попал в начале 1915 г., а к концу 1917 г. армия просто разбежалась. Все побросали оружие и разъехались по домам. Отец тоже вернулся в Москву и стал работать учителем в начальной школе. Но тут началось формирование Красной Армии, и его опять мобилизовали. Он сделал там блестящую карьеру - от лейтенанта до комбрига. Продвинулся бы и дальше, но отец категорически отказывался вступать в партию большевиков. Хотя комиссары уговаривали, говоря об открывающихся для него перспективах - он же был рабоче-крестьянского происхождения. Он отвечал: «Я воспитан в другом мировоззрении и не понимаю вашей идеологии». В 1923 г. отец покинул армию и всю жизнь работал инженером на разных заводах. Он держался в стороне от общественной жизни, не ходил на собрания и оставался рядовым инженером.

Отец ненавидел и презирал Сталина. Спасло его только то, что он не принимал никакого участия в политических и околополитических тусовках того времени, и нигде, кроме семьи, своих взглядов не высказывал. Поэтому репрессии его миновали. Конечно, отец тяжело переживал 1937 г. Почти все его сослуживцы, многие люди, которых он знал, пострадали или погибли. Я помню, как он говорил про Сталина: «Нет, этот черный баран не успокоится, пока всех не передавит».

И хотя никто меня особо не воспитывал, но на мое формирование взгляды отца, безусловно, влияние оказали. Вообще в семье у нас была очень демократичная обстановка - никто ни на кого не давил, ни к чему не принуждал. Тетя моя работала учительницей в начальной школе, отец - на заводе. Я был сначала октябренком, потом пионером - все как положено. И у меня тогда не было никакого отторжения советской действительности. Тем более что до войны в школах не было такого идеологического пресса - он появился позже, и работали там учителя еще дореволюционной школы. Поэтому мы, дети, чувствовали себя в школе очень хорошо.

Мы прекрасно знали, что такое фашизм, знали, что фашисты - это враги. И вот первый урок политической грамоты. Сентябрь 1939 г. Открываю газету - Риббентроп приехал в Москву, подписан пакт о ненападении, фотография Сталина и Молотова вместе с ним. У нас был шок. И вся Москва жила до 1941 г. в тревоге и ожидании: вот-вот что-то произойдет. Никто ничего не говорил, но все это понимали. Вот так политика входила в мою жизнь.

ВОЕННЫЕ ГОДЫ

Летом 1941 г. наша мирная жизнь рухнула. Когда началась война, мне было 11 лет. Старшеклассников забрали в армию, школы закрыли или переоборудовали под казармы. Отцу было уже около 50 лет, и на фронт его не взяли, но мобилизовали рыть окопы в Подмосковье. Летом 1941-го наша семья уехала из Москвы к тете на дачу, а в конце сентября мы вернулись домой. Нельзя было не заметить, что город очень изменился. Осенью 1941 г. в столице была страшная неразбериха. Вечером 15 октября был созван партхозактив, и первый секретарь горкома партии сообщил: немцы приближаются к Москве, правительство выехало в Куйбышев, и надо объявить на предприятиях, чтобы люди уходили. Словом, спасайся, кто может. И на следующий день 16 октября началось невообразимое - москвичи грузили свои пожитки и уезжали. Бежали все на восток, по бывшему Владимирскому тракту, то есть как раз мимо нашего дома. А некоторые сообразительные граждане останавливали эти машины и грабили. Люди тащили, кто что мог, громили магазины. Помню, мы с ребятами идем, и навстречу бежит наша соседка, руки ее заняты какими-то пакетами, и она при этом что-то ест. Кричит нам: «Что вы тут ходите, там грабят продуктовый магазин». И удивляется, что мы не принимаем в этом участия. Но у меня друзья были порядочные, и идти грабить магазин нам в голову не приходило. Друзья мои были из самых простых, бедных семей, но ребята замечательные, чистые, нравственно здоровые.

Вообще-то я был уличный мальчишка. До войны я приходил из школы, бросал портфель и шел на улицу. Зимой катались на коньках - носились прямо по улицам, спасаясь от милиционера, который нас ловил. Эта закалка мне очень помогла в войну, потому что это было страшное время - голод, холод, а я, видимо, в предвоенное время набрал здоровья.

Всю войну я читал газеты и знал, что происходит на фронтах, читал речи Черчилля, Рузвельта. Вся моя жизнь чуть ли не с пеленок шла в условиях острых политических конфликтов, и тут хочешь - не хочешь, а будешь читать газеты и пытаться разобраться в том, что происходит вокруг. Сама жизнь втягивала в политику. К тому же было интересно: а что же было раньше? В 1941 г., когда Москва была уже почти на положении фронтового города, вдруг выбросили в продажу огромное количество редких книг. Так к нам попала книга Тарле «Наполеон». А у меня о Наполеоне тогда были очень смутные представления. В 11-летнем возрасте я проштудировал эту книгу с первой страницы до последней. Пожалуй, это был первый труд на историческую тему, который я прочитал. В нем я нашел немало аналогий с нашим временем - война, смена строя, катаклизмы. Потом стал читать другие книги по истории, например, мемуары Витте - их приносил из библиотеки отец. К Витте в семье относились с почтением. У нас, конечно, тоже была библиотека, но главная библиотека была не дома. Читать я научился еще до школы, и на второй день учебы в первом классе к нам пришел человек такой странный в очках. Это был школьный библиотекарь, он отобрал в классе несколько человек, которые хорошо читали, и велел придти в библиотеку. Это был Владимир Дмитриевич Маркевич, известный в 1960-1970-х годах москвовед, который сыграл значительную роль в моем образовании и развитии. Я попал у него в особую категорию - сам выбирал книги, сам записывал на карточку, читал, потом приносил и сам вычеркивал. В 3-м классе отец со словами: «Хватит всякую ерунду читать» - записал меня в районную библиотеку имени Ключевского. И там уже я мог брать совсем серьезные книги.

Школы в начале войны были закрыты, мы не учились. И когда стало ясно, что немцы в Москву не войдут, мама сказала: «Что ты болтаешься -давай-ка учись, бери учебники, сам решай задачки». Я к тому времени окончил 3 класса. Конечно, мне не очень хотелось, но стал потихоньку учиться. При этом в войну было много дел по хозяйству - родители работали, а мне надо было дрова доставать, колоть, пилить, в магазине в очереди стоять, карточки продуктовые отоваривать.

Весной 1942 г. я увидел на дверях школы объявление: приглашаются школьники для сдачи экзаменов экстерном за 5, 6 и другие классы. Я маме рассказал, и говорю: «Мне это не подходит, я же только за 4-й класс готовился». А она мне: «Нет, ты пойди и спроси, можно ли сдать за 4-й класс». Мне в школе говорят: «Сдавай сразу за 5-й класс». А я учебники за 5-й класс в глаза не видел! Они отвечают: «Так у тебя же впереди еще целый месяц на подготовку - сдашь!». И я действительно сдал экзамены за 5-й, и, перешагнув два класса, из третьего перешел сразу в шестой. Когда осенью 1942 г. открыли школы, я явился сразу в 6-й класс. Там были такие дяди, как говорится, «достань воробушка», что я по сравнению с ними казался совсем ребенком.

Летом 1943 г. мы со школой поехали в колхоз на полевые работы. Там я научился сельскому труду, разве что косить не мог - кос не было по нашему росту. Колхоз был на берегу Москвы-реки, и мы грузили урожай на баржи, по два-три дня почти без передышки - капусту, морковь, картошку. Работали на молотилке, прополка - это само собой. Тоже школа жизни!

Окончил школу я в 17 лет с золотой медалью, и в 1947 г. поступил в Московский государственный университет, на исторический факультет.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Почему именно исторический факультет? Я уже понимал, что история является базовой наукой, основой всей гуманитарной сферы знаний, и считал, что только знание истории даст мне ключ к пониманию жизни, которая озадачивала все больше. Отец по поводу моих намерений высказался так: «Конечно, история - это интересно, но ведь у нас вся история - это пропаганда». Это было его мнение, но не запрет. У нас в семье запрещать было не принято. И я сделал свой выбор - историческая наука и исторический факультет Московского университета. Истфак в те времена был больше, чем высшее учебное заведение. Это был Царскосельский лицей советской власти. Из лучшего человеческого материала в самых благоприятных условиях он готовил идеологическую элиту страны. Здесь растили будущих академиков, руководителей институтов, секретарей партийных и комсомольских организаций. К составу и преподавателей, и студентов факультета подходили со всей ответственностью.

В первые же дни учебы нам показали рыжеволосую девушку: «Смотрите, это Светлана Сталина!». Она ходила по коридорам как обычный человек, с ней спокойно разговаривали однокурсники. Наше первое курсовое собрание открыл зять Молотова, парторг истфака Никонов. Как обычный студент появлялся здесь Григорий Котовский - сын проставленного командарма. Эти и другие известные ранее только по газетам и книгам фамилии показывали нам: здесь Олимп, место, где боги спускаются на землю. На нашем курсе учились Лев Рейснер, внук автора первой советской конституции 1918 г. и племянник Ларисы Рейснер, и Толя Каплан, племянник Фанни Георгиевны Каплан. Учились у нас и простые, искрение и умные ребята с самыми разными, как тогда говорили, анкетами. Были даже дети репрессированных в 1937 г. Я так понимаю, что задача истфака в тот период была создать монолитный сплав из преданных партии и умных людей, именно так - преданных и одновременно умных.

Преподавательский состав я для себя разделил на преданных пропагандистов и настоящих историков (некоторые из них были возвращены в Университет из тюрем и лагерей - Е.В. Тарле, С.В. Бахрушин, Л.В. Черепнин и др.). Эти преподаватели, конечно, тоже были вынуждены произносить официально принятые тогда формулировки, но конкретный исторический материал стремились дать на высоком научном уровне.

Очень ценными по содержанию и методике были семинары по истории Древнего мира, Средних веков, истории России этих периодов на первом, втором и частично третьем курсах. Их вели Б.Д. Греков, Н.Л. Рубинштейн, А.И. Неусывихин, П.А. Зайончковский, А.А. Зельин и другие замечательные ученые и педагоги. С их помощью мы вошли в мир подлинной науки, научились работать с источниками. В начале второго курса Н.Л. Рубинштейн привел нашу группу в Архив древних актов, где мы должны были искать материалы по экономическому развитию российских губерний во второй половине 18 в. Из этого семинара вышли два академика и несколько докторов наук, в том числе В.И. Корецкий. Работа в архиве прекратилась с изгнанием Н.Л. Рубинштейна из Университета.

Вообще первые курсы мы учились в благоприятной атмосфере, наши преподаватели - люди высокой культуры - относились к студентам как к коллегам. Например, Н.Л. Рубинштейн мог объявить: «Сегодня работаем до шести часов, в консерватории играет Рихтер», и часть группы вместе с ним шла на концерт. Эти преподаватели продолжали дореволюционные традиции - так же, как и их учителя, приглашали студентов к себе домой, общались с ними вне занятий. За первые два года учебы они сумели нам передать свое отношение к работе и жизни. Конечно, пропагандистские шаблоны были обязательным компонентом учебы, но у нас пробудился настоящий интерес к поиску и анализу конкретного исторического материала, стремление самим разобраться в существующих проблемах.

Эти преподаватели дали нам наглядное представление о том, что такое историческая наука. Потому что до этого об истории мы судили в основном по газетам, где была одна пропаганда. А тут вдруг появились люди, которые посадили нас за первоисточники. Мы читали дореволюционные газеты и книги, изучали законы Хаммурапи, греческих и римских историков. За эти два года историческая наука мной овладела, бесспорно. Потом наших преподавателей разогнали, и на их место пришли какие-то идиоты, но это уже было не так страшно. Они дали нам подходы и методику, и мы уже могли разобраться во всем самостоятельно. Хорошая научная школа - это самое опасное для тоталитарной системы. Если бы нас учили кое-как, по лекциям ВПШ, мы, возможно, и не пошли бы потом по нашему пути. Но нас учили хорошо.

С конца 1940-х годов в стране началась беспощадная «борьба с врагами». Не могу сказать, что Зощенко и Ахматова были моими самыми любимыми авторами, но применявшиеся к ним методы расправы, вся эта дикая процедура возмущала и ставила в тупик. В 1947 г. развернулась «философская дискуссия», с очевидной целью - уничтожить остатки объективного научного подхода к истории философии и заменить ее общими фразами о диалектике и партийности. Затем - травля композиторов. Мы бывали в консерватории, слушали с Толей Капланом Пятую симфонию Шостаковича. Дмитрий Дмитриевич присутствовал на концерте и отвечал на овацию зала. И вдруг оказывается, что это антимузыка, вредительство и т.д. Стараниями Трофима Лысенко генетика - ведущая отрасль биологической науки - была отнесена во «вражеский лагерь».

В такой обстановке искоренялась и наука, и сама свободная мысль -вместе, естественно, с ее представителями. Текущий момент требовал не работы, не исследований, а разоблачений, приветствовалось активное участие в борьбе или хотя бы внутреннее расположение к такой деятельности. Атмосфера истфака изменилась. Его стали покидать настоящие ученые, и откуда-то всплыли «непримиримые борцы». Начали клеймить даже, казалось бы, совершенно «непотопляемого» Е.В. Тарле. За пару лет историческая наука превратилась в партийно-патриотическую пропаганду уровня газетного шельмования ученых.

В разгар этих событий на истфаке скончался «разоблаченный» своим аспирантом К.В. Базилевич, а через несколько дней - его учитель С.В. Бахрушин. Причем обвинения были самого примитивного свойства -клеймили за недостаточный пропагандистский накал или его отсутствие, за научный подход (в ходу была приставка «псевдо» - псевдонаука, псевдоученый и т.п.). Все это вызывало отвращение у одних, и удовлетворение у тех студентов, которые уже тогда видели себя в институтах и академиях на месте травимых и изгоняемых учителей. Причем те, кто появился на останках истфака, были несопоставимы по человеческому измерению с людьми, с которыми они расправились. Мы видели перед собой каких-то серых, невежественных, а порой и анекдотических персонажей, «перлы» которых студенты передавали друг другу.

Профессор В.Н. Городецкий - тоже жертва травли, которого впоследствии выгнали, - выступал на нашем курсе с заключительной лекцией. Он был хорошим, знающим преподавателем, и несколько человек, в том числе и я, устроили ему прощальные аплодисменты. И одному моему товарищу пришлось потом на комсомольском собрании признать свою ошибку. От меня никто никаких признаний и самообличений не требовал. Дело в том, что студентов в то время как-то щадили, не вовлекали в эти расправы, не принуждали выступать с заявлениями, обличать кого-то публично.

Разгромив с помощью «общественности» «космополитов», ученых, музыкантов, в созданной этими погромами атмосфере Сталин выступил сам и тем самым довершил дело воспитания молодого поколения.

Опубликованные за его подписью «труды» «Марксизм и вопросы языкознания» и «Экономические проблемы социализма» вызвали в нас оторопь - настолько явным было отсутствие в них элементарной логики и смысла. Может быть, мы проглотили бы эту абракадабру на первом курсе, но не на четвертом и пятом, когда у нас появилось подлинное научное мышление.

Нам стало ясно: нужно искать свой путь, на старом делать нечего.

ЖИЗНЬ ЛИЧНАЯ И ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВЕННАЯ

Из нас упорно делали «общественников», причем самых перспективных отбирали еще в школе. Я всегда хорошо учился, следовательно, рано попал в эту категорию. В 7 классе меня вызвала директор школы и сказала: «Будешь начальником штаба дружины! Нашей на левый рукав куртки три красные полоски». Никакой дружины в школе не было, кроме уроков мы занимались заготовкой дров и их перевозкой к школьной котельной, и эта работа заменяла нам сборы и слеты. Но в Москве действовали райкомы комсомола, которые требовали присутствия на своих совещаниях председателя совета дружины школы. Для этого я и был нужен. Я туда исправно ходил, слушал речи и наблюдал в президиуме деятелей комсомола. Мне еще не исполнилось 14 лет, когда мне сообщили, что я должен стать секретарем школьного комитета комсомола, и был им до 10 класса. Указал это в университетской анкете, и сразу стал комсоргом группы. На втором курсе я был уже членом курсового комсомольского бюро, а на четвертом - факультетского.

В то время комсомол истфака пытался соединить карьерные устремления с искренностью. В нашей комсомольской организации преобладала искренность, поэтому комсомольская работа так захватывала молодых людей и девушек. Это были ребята с внутренней потребностью в общественной активности, которые привыкли открыто обсуждать все вопросы и проблемы. Власть тогда не опасалась выхода гражданской активности комсомольцев за пределы незыблемых догм, хотя поводов для раздумий и сомнений предоставляла нам более чем достаточно. Например, наши добровольные поездки в колхоз на уборку урожая позволили нам не только своими глазами увидеть тяжелое положение сельского населения, но и сделать вывод о противоестественности самой колхозной системы.

Искренний порыв молодых людей к высоким целям, при всей их иллюзорности, создавал особый тип личных отношений. Наша дружба, преданность, радость от взаимного общения представляли полную противоположность формализованным отношениям в партийной среде. Вообще в начале 1950-х годов молодежь освобождалась от догматического большевизма. Причем отрицанию подвергались все стороны жизни сталинского образца - от широких штанов и пиджаков с ватными плечами до искусства соцреализма.

В октябре 1950 г. как член бюро комсомола истфака я знакомился с комсомольским активом первого курса. Комсоргом группы была Люба Смирнова, и ее имя однокурсники произносили с каким-то особым значением. Мы с Любой встретились так, как будто всегда знали друг друга. Сходство наших душ, характеров было удивительным, в этом вероятно и заключался секрет полной открытости и доверия между нами. Я ей доверял больше, чем самому себе. Наше чувство сразу заполнило всю жизнь, самую ее сердцевину, а остальные интересы, люди, занятия расположились как бы вокруг.

Потом я узнал подробнее о ее семье, и сходство наших семейных историй оказалось поразительным. Прадед Любы граф Алексей Марков известен тем, что освободил своих крестьян, дружил с Николаем Алексеевичем Некрасовым и женился на девушке из рода Бекбулатовых. Их дочь Маргарита Алексеевна вышла замуж за архитектора Василия Михеевича Борина, происходившего из крепостных крестьян села Боголюбово. В.М. Борин работал в мастерской А.С. Каминского, зятя и архитектора П.М. Третьякова, вместе с Ф.О. Шехтелем. По проектам В.М. Борина было построено немало церквей и корпус Третьяковской галереи. Любин дед был старообрядцем, сторонником строгого образа жизни. Он очень любил свою внучку, учил ее читать.

Когда мы с Любой осенью 1952 г. поженились, наша комнатка в Кадашевском переулке стала центром притяжения для истфаковцев разных курсов. Они приходили группами и поодиночке, почти каждый день наведывался Л.А. Рендель, иногда с А.В. Адо, В.Б. Меньшиков и много, много других ребят и девушек. Сидели порой допоздна, разговаривали, свободно обменивались мнениями, в том числе и критическими. Мы были среди своих, нам никто ничего не навязывал и не диктовал. В последние месяцы 1952 г. в нашей комнате и зародилось зерно тех событий, которое через пять лет получили огласку благодаря делу Краснопевцева.

ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ: ОТ ЛЕНИНИЗМА ДО КАПИТАЛИЗМА

В 1952 г. я окончил университет, защитив дипломную работу на тему «Крестьянское движение в России в 1917 г.». Самостоятельно работая с архивными источниками того времени, я понял: исторические документы и материалы рисуют картину, разительно отличающуюся от официальной трактовки этих событий. Это открытие я оставил при себе, и защита прошла стандартно, правда, меня заставили исключить из списка источников газеты и издания небольшевистских партий. После окончания университета состоялась обычная тогда процедура распределения на работу. Сначала меня направили на курсы подготовки преподавателей общественных дисциплин, но МГК КПСС не утвердил мою кандидатуру, единственную из предложенных, и мне пришлось согласиться на работу инструктора в Краснопресненском райкоме комсомола. В райкоме я курировал комсомольские организации Московской консерватории, Института им. Гнесиных, ГИТИСа, Юридического, Геолого-разведочного, Фармацевтического институтов, двух музыкальных училищ и Радиотехнического техникума. Работа наша заключалась в том, чтобы собирать членские взносы, вести прием в комсомол и учет членов, составлять протоколы собраний и заседаний и т.д. Но благодаря райкому я познакомился с замечательными людьми -музыкантами, геологами, врачами, артистами. Помню, как комсомолец Мстислав Ростропович (ему тогда было 26-27 лет) на собрании в Малом зале консерватории со свойственной ему горячностью выступал за искоренение формализма и улучшение работы, и в его устах это звучало совсем иначе, чем на райкомовских заседаниях. Обстановка там была очень тяжелой - в райкоме комсомола еще ничего, а на верхнем этаже, в райкоме партии, было просто невыносимо. До смерти Сталина все его сотрудники занимались поисками врагов. 5 марта 1953 г. Сталина не стало, и они притихли. Не понимали, что же им теперь делать. Через неделю после его смерти поступило распоряжение - нельзя петь песни о товарище Сталине. Почему? Аргументация такая: в песнях о нем говорится как о живом, а поскольку его уже нет, то это нехорошо. Но мы-то поняли - началось! Арестовали Берию. В газетах стали говорить о ленинских нормах партийной жизни, о культе личности (правда, сначала без прямого осуждения и даже без упоминания этой самой личности). Осенью 1953 г. ЦК КПСС признал, что сталинский культ личности был отходом от целей и задач партии.

Конечно, информация обо мне и моих взглядах наверх шла - о том, что я нестандартного образа мыслей, с критическим зарядом, все, кому надо, знали. Но - не посадили. Когда я в 1957 г. впервые попал к следователю, он мне сказал: «А мы вас ждем здесь с 1952 г.». После смерти Сталина в руководстве страны произошел перелом, и люди, которые выступали против Сталина, но за Ленина, могли стране пригодиться. Требовались кадры новой формации. Молодежь искали, молодежь выдвигали, инициативные ребята были на вес золота. Поэтому и на нас так смотрели: конечно, ребята с заносом, с перехватами, ну, ничего, обработаем, обчешем. Зато они смелые, зато они не старые, зато они против сталинской гвардии.

В 1953 г., воспользовавшись переменами, я параллельно с работой в райкоме начал преподавать историю в школе, а в 1954 г. совсем расстался с райкомом и перешел в школу № 90. Это была по всем меркам хорошая школа, здесь у меня было все - нормальная обстановка в коллективе, удовлетворение от работы, признание учеников. Казалось бы, жизнь наладилась, не стоит больше никуда стремиться.

Но очень тянула к себе история, наука, университет. Потому что параллельно с внешней жизнью во мне постоянно шло внутреннее осмысление происходящего. Все эти годы я не переставал работать над коренными проблемами социализма и капитализма, выбираясь из пут официальной идеологии. К выходу из университета я был антисталинистом, который считал, что Сталин извратил учение Ленина, и что нам надо возвращаться к ленинизму. Но на ленинских нормах я долго не удержался. Стал изучать труды Ленина, и к 1955 г. понял, что Ленин - отрицательная величина. Тогда решил, что истину нужно искать у основателей учения - Маркса и Энгельса, и вскоре сделал вывод: основатели марксизма не только сами зашли в тупик, но и завели туда миллионы людей.

В сентябре 1955 г. я вернулся на истфак - поступил в аспирантуру на кафедру Истории КПСС. Тему я взял не идеологическую, а историческую: «Районные советы Москвы в 1917 г.». Когда я оставил истфак в 1952 г., он буквально лежал в руинах. После чистки «космополитов» ушли и люди, и особая атмосфера, что наполняла факультет - остались только пустые помещения, серые стены и такие же серые и все время озирающиеся обитатели. Через три года там все изменилось кардинально. Университет кипел, студенты смело выступали на собраниях, требуя свободы научного творчества, высказывались на запретные темы. Вся жизнь проходила в бурных спорах, разговорах, обсуждениях.

В главной аудитории университета на Моховой студенты и преподаватели МГУ вместе с руководителями французской социалистической партии пели «Интернационал». Здесь же с большим накалом обсуждали книгу Дудинцева «Не хлебом единым».

Реформаторские настроения в руководстве страны породили у меня некоторые иллюзии насчет позитивных перемен. Я не хотел упускать возможность участвовать в этой работе и, несмотря на глубокие теоретические разногласия с официальной доктриной, в 1955 г. подал заявление в кандидаты в члены КПСС. Тогда же по предложению партбюро истфака я был избран секретарем комсомольской организации факультета.

В своих исканиях истины я был не одинок - еще будучи студентами, мы встречались и говорили о том, что происходит в стране. Сначала, конечно, никакой оппозиционной группы не было, мы просто хотели понять. Потому что действительно было очень много непонятного, и точки зрения разные были. Сталинистов среди нас не было, но за Ленина выступали многие, кто-то стоял на капиталистических позициях. Мы не готовы были тогда дать четких ответов на свои вопросы, но сами вопросы не давали нам покоя - ведь нельзя остановить работу мысли, невозможно запретить себе думать.

К продолжавшимся с 1952 г. встречам с Леонидом Ренделем и Владимиром Меньшиковым прибавились откровенные беседы с моими однокурсниками Николаем Покровским и Николаем Обушенковым, которые к тому времени стали кандидатами наук и преподавателями истфака, и студентом 3 курса Вадимом Козовым. Мы обнаруживали все большую близость в теоретических вопросах и оценках событий. Создалась среда взаимной поддержки, без которой, наверно, трудно было решиться на принципиальное отрицание основных положений марксистско-ленинской теории, Октябрьской революции и ее последствий. Все участники складывающейся группы были людьми незаурядными, знающими, и к этому выводу каждый из нас шел самостоятельно, по логике своей собственной жизни. Объединило нас время - годы своего рода перелома в стране.

Когда Хрущев произнес свой знаменитый доклад на XX съезде КПСС, для большинства людей он стал настоящим откровением. А я-то видел, что по сути ничего не изменилось и меняться не будет, что разоблачение злодеяний Сталина сделано только для того, чтобы укрепить существующую партийную структуру. Вообще к тому времени в среде политически активной! молодежи произошел раскол на «детей XX съезда», то есть сторонником подлинного ленинизма, и тех, кто, не связывая себя рамками идей Ленина,' голосовал за общечеловеческие демократические ценности. Наша группа относилась к последним.

В 1956 г. советские танки на улицах Будапешта окончательно расправились с нашими иллюзиями относительно ленинизма. Вообще после этих событий последовал всплеск антихрущевских настроений, на которые власть ответила репрессиями. Начались аресты и одиночек, и молодежных групп Пименова и Трофимова в Петербурге. Я ушел с комсомольской работы, несмотря на заманчивые карьерные предложения, оставил | свои аспирантские дела и стал подводить итоги наших исследований и обсуждений. Получился текст почти на двести страниц - «Основные моменты истории русского революционного движения» - с анализом происхождения и истории большевизма.

Весной 1957 г. я в составе делегации ЦК ВЛКСМ поехал в Варшаву для встречи в Польше с руководством Союза студентов. Там мне удалось связаться с популярным журналистом Э. Лясотой, который редактировал еженедельник «Ро prostu». У нас была встреча в гостинице, и я изложил ему нашу антихрущевскую позицию, говоря, что борьба со сталинизмом -лишь прикрытие, а на деле Хрущев лишь укрепляет сталинскую партийную систему. Он, кстати, мне возражал, утверждая, что Хрущева надо поддерживать. Но в основных вопросах мы и молодые польские демократы нашли друг в друге достойных единомышленников. Так произошла первая международная апробация нашей группы. Потом мы в Польшу посылали свои работы, они нам тоже отправляли свои. Следователи потом эти наши контакты трактовали как связь с польскими ревизионистами.

ДЕЛО КРАСНОПЕВЦЕВА

После моего возвращения из Польши наша группа решила считать себя организацией, цель которой - распространение правды о положении в СССР, особенно среди молодежи, и поиск выхода страны из кризиса. В 1956 г. оформилась группа из девяти человек, которая регулярно собиралась. К тому времени к нам присоединились инженеры Михаил Семененко и Марк Гольдман, аспирант экономического факультета университета Марат Чешков.

События заставили нас выступить публично. Поводом для выступления послужил июньский пленум ЦК КПСС 1957 г., на котором схватились две группировки - Молотова-Маленкова и Хрущева, и после которого Хрущев стал единоличным руководителем партии и государства. Этот пленум шел недели две, проходил очень бурно. Мы узнали об этом от Вадима Козового, который был знаком с директором Института социологии Румянцевым. Румянцев был членом ЦК, и у него дома все эти дни шли обсуждения. Вадим участвовал в этих бдениях, а потом рассказывал нам: «Что там творится! Такая борьба идет, а у нас все тихо, никто ничего не знает, публикаций нет». То есть судьба страны, как и во времена Сталина, решалась в закулисной схватке ключевых фигур с привлечением силовых структур, без участия народа. Почему все делалось конспиративно, в тайне? Мы считали это совершенно недопустимым, и приняли решение обратиться к общественности с политическим заявлением. Написали текст, переписали от руки, М. Гольдман сфотографировал его и сделал 300 отпечатков. Распространяли эти листовки мы на Пресне и в Сокольниках, в обычных жилых домах. Кстати, эксперимент оказался очень интересным - из 300 листовок в КГБ принесли 50. Соотношение этих цифр дает картину тогдашних настроений в Москве.

В нашей листовке выдвигались следующие требования: прекращение политических преследований и отмена 58-ой статьи Уголовного кодекса; созыв чрезвычайного съезда партии для обсуждения решений пленума ЦК КПСС; проведение общенародной и партийной дискуссии по всем основным вопросам жизни страны. Мы требовали суда над сообщниками Сталина, права всех трудящихся на забастовку и усиления роли Советов. Требований смены государственного и общественного строя в листовке не было - мы выступали за демократизацию существующего строя. Свое обращение мы подписали «Союз патриотов».

Листовка решила нашу судьбу. Это было полновесное уголовное дело, статья 58, пункты 10 - антисоветская агитация и пропаганда, и 11 -групповая деятельность. Странно, что после выпуска листовки, в августе 1957 г., я был назначен председателем международной встречи молодых историков, проходящей в рамках Московского фестиваля молодежи. Может быть, это была последняя попытка власти решить дело миром? Возможно, она давала нам шанс открыть свои взгляды, покаяться, признать свои ошибки и избежать уголовного преследования. Трудно сказать, но нам это не приходило в голову, и в период с 30 августа по 5 сентября 1957 г. все члены группы были арестованы.

Перед самым арестом я успел написать текст «Кризис социализма», представляющий обзор социалистического и коммунистического движения с конца 18 в. В этой последней работе, написанной на свободе, я раскрывал двойственную роль социализма и марксизма, перерождение в фашизм его крайних направлений, и говорил о необходимости возврата к демократии. Там был и такой вывод: Октябрьская революция сыграла негативную роль в развитии страны, прервав ее движение по пути, намеченному Февральской революцией.

Мог ли я избежать ареста? Ведь я же знал, к чему в конечном счете приведет моя деятельность. Еще в 1952 г. один из тогдашних собеседников отошел от нашего круга, сказав: «Нет, ребята, я не хочу копать никель в Норильске!». Не то чтобы я об этих последствиях не догадывался - у меня фактически не было выбора. Я ведь не только эмпирически воспринимал все безобразия, которые происходили вокруг, у меня была хорошая школа, а, следовательно, опыт анализа и сравнения происходящего с тем, что уже было в мировой истории. История как профессия дает человеку очень много, но она же его и порабощает, ставит ему жесткие рамки. Когда видишь, что какие-то вещи прямо противоположны не только здравому смыслу, но и законам развития человеческой цивилизации, ты уже никуда не можешь деться от этого понимания. В этом смысле члены нашей группы, пройдя определенные этапы развития, попали в сеть своих открытий. То есть мы уже не были свободными людьми - мы были заложниками своих идей.

«Делом Краснопевцева» этот процесс был назван потому, что я у них шел первым номером - много текстов написал. А главное — чтобы унизить других членов группы, изобразив их пешками в руках заводилы, и восстановить их против «узурпатора». Этот шаблонный прием мало кого обманул. «Делом Московского университета» называли и наш процесс, и нашу деятельность. И это нам всем очень дорого. Сам процесс был чисто формальным. Я подписывал все протоколы про свою антисоветскую деятельность, направленную на реставрацию капитализма. Конечно, можно было начать отрицать антисоветский и антипартийный характер своих мыслей и действий, утверждая, что меня неправильно поняли, что у меня были отдельные ошибки, но вообще-то я советский человек и т.д. Но это бы значило перечеркнуть все свои взгляды, все свои тексты, по сути, отказаться от себя. Я считал: пусть мне будет тяжело, но выкручиваться, вилять я не буду. Как члены семьи реагировали на мой арест? Отец был полностью согласен с моим выступлением. Позиция Любы была очень интересной. Ее ведь вызывали на допросы и посадить могли совершенно спокойно, так как некоторые мои тексты были переписаны ее рукой, она была в курсе моих дел. Она говорила так: «Я, конечно, знаю не все, что мой муж думает. Из того, что я знаю, я согласна с ним не во всем. Но я убеждена, что он имеет право на свои мысли и на свою оценку событий». Так же примерно считала моя мама. Она была уверена, что ничего аморального в моих взглядах и в моей деятельности нет, и считала, что человек имеет право на поиски истины. В общем, моя семья держалась несгибаемо. Никакого осуждения и «отмежевания» от меня, конечно, не было, и быть не могло.

Деятельность нашей группы была составной частью первого после Октябрьской революции общественного движения 1950-х годов, наряду с деятельностью молодежных групп в Киеве, Петербурге, Москве, Мончегорске и других городах. Прокатившиеся по стране аресты 1957-58 гг. назвали потом «микровзрывом бериевщины». Через 10 лет за «пятидесятниками» поднялись «шестидесятники», а значит, первая волна общественного возбуждения была не случайностью, вызванной особыми обстоятельствами, а началом создания того, что сейчас называют гражданским обществом. Вторым всегда легче, чем первым. За первыми на долгие годы закрылись лагерные ворота, вторых стали издавать, ставить, слушать.

ДУБРАВЛАГ

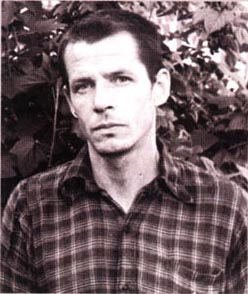

|

|

|

Заключенный Лев Краснопевцев, |

Арест стал переломным моментом моей жизни. Я вообще считаю, что у меня два дня рождения - 17 апреля 1930 г., дата моего появления на свет, и 30 августа 1957 г., дата ареста. В новой жизни передо мной стоял выбор: вернуться в той или иной форме в существующую систему, или построить свою модель независимой жизни внутри семьи. Не изоляция, не эмиграция, внешняя или внутренняя - нет, жизнь и работа в своей стране, но жизнь, независимая от господствующей идеологии, и работа там, где возможна независимость в мыслях и делах.

Цену за эту независимость государство назначило самую высокую по возможностям того времени. Я, Рендель и Меньшиков получили по десять лет заключения и отбыли их полностью. Покровский, Обушенков и Гольдман были осуждены на шесть лет каждый и вышли по окончании срока. Семененко, Чешков и Козовой, приговоренные к восьми годам, вышли по помилованию после пяти-шести лет заключения.

Вскоре оказалось, что держать нас в заключении весь срок никто не собирался. Замысел был другой: испугать, дать урок остальным, сбить волну протеста и выпустить по просьбам о помиловании. Дело в том, что Хрущев в начале 1960-х годов стремился уменьшить число политических заключенных, за которых ему пенял весь мир. Поэтому в 1963 г. нам стали предлагать написать прошение о помиловании в президиум Верховного Совета, что гарантировало выход из лагеря. Конечно, соблазнительно было выйти, поехать домой, возможно, вернуться к научной деятельности. Ведь судимость будет снята. Помилование означало бы, что с властью твой конфликт исчерпан, никакой конфронтации нет, вы с ней договорились. Но я понимал, что этого делать нельзя. Я воспринимал весь этот процесс как своего рода состязание: кто кого. И мне поддаваться было никак нельзя, даже под давлением обстоятельств. Ведь выйдя по помилованию, я оказался бы полностью в их руках. Раз на меня один раз надавили и я поддался, значит, можно будет еще раз надавить. Так ты становишься марионеткой в руках власти. Меня много раз вызывали по этому поводу, уговаривали. И на жену мою, которая приезжала ко мне в лагерь, тоже пытались воздействовать: «Вы должны уговорить своего мужа написать прошение о помиловании. У вас ведь без отца дочь растет» и т.д. Она отвечала: «Я его уговаривать и заставлять не буду. Как хочет, так пусть и поступает».

Мы трое - я, Рендель и Меньшиков - дорого заплатили за эти четыре проведенные в лагере года, с 1963 по 1967, но отстояли свое право на независимую жизнь. Я такой мысленный диалог вел в те годы с властью: «Вы считаете, что я совершил преступление и искупить его могу, просидев 10 лет. А теперь вы говорите, что я могу выйти через шесть лет. Значит, я уже искупил свою вину? Тогда будьте последовательны - измените приговор, пересмотрите сами свое решение. Вы не хотите? Вы хотите, чтобы я попросил у вас прощения? Не будет этого». На том мы и разошлись.

В России отношения с властью всегда составляли самую сложную проблему для думающих людей, и нам ее решение далось нелегко. Мы попали на Лубянку, не подготовленные к новым отношениям с государством, и все лагерные годы вырабатывали модель этих отношений. Наш отказ от помилования закладывал их основу. Впоследствии ни я, ни другие участники нашей группы, насколько мне известно, не прибегали к нелегальным формам деятельности. Однако в брежневские времена я считал своей обязанностью доводить до сведения наблюдающей за мной организации свою отрицательную оценку политики руководства страны.

Реакция не заставляла себя ждать, мы жили все эти годы в режиме неформальной «бесконвойки». Но когда брежневский строй, а затем и вся социалистическая система рухнули, к нам у власти претензий не оказалось. Наоборот, мы все эти годы предупреждали о том, что ее ожидает. Возможно, наши предупреждения, доведенные до самого верха, даже сыграли некоторую роль в процессе перестройки.

Реакция университета и московской общественности на наш арест оказалась неожиданной для власти. Ей не удалось организовать широкую кампанию протеста и возмущения нашими действиями. На активах и собраниях комсомольские и партийные функционеры хоть и говорили о наших ошибках и заблуждениях, но не «клеймили» по старым канонам. Выступление на партийном собрании идейного главаря сталинистов истфака Савинченко с требованием нашего расстрела вызвало смех присутствующих.

Поддерживала нас не только молодежь. Профессор С.Ф. Корндорф и его жена Ирина Иосифовна, председатель Союзов Дружбы и Комитета советских женщин, член ЦК КПСС Н.В. Попова все десять лет помогали моей семье. Искренне сочувствовал нам литературовед Н.К. Гудзий и историк П.А. Зайончковский, которые посылали мне в лагерь свои работы. Сотни людей поддерживали нас, передавали приветы в лагерь.

«Дело Краснопевцева» и восьмерых его товарищей получило международную огласку. В западных радиопередачах, статьях, выступлениях общественные деятели из разных стран комментировали ситуацию, обвиняли советское руководство, следили за нашими лагерными обстоятельствами и помогали своим вмешательством. Поддержка нашей и международной общественности заставила власть умерить свои аппетиты, и она «забыла» о второй группе обвиняемых по делу, в которую входила и моя жена. И хотя все они «тянули» на хорошие сроки, их только исключили из комсомола, а троих отправили на «перевоспитание» на заводы.

Свои сроки все участники нашей группы отбывали в Мордовии, в системе лагерей Дубравлаг, состоявшей из десятка отдельных лагерных зон. Там содержались украинцы и прибалты, в том числе участники вооруженной борьбы, партизанских отрядов; было много верующих разных христианских направлений. Самой значительной личностью из христиан был Митрополит Иосиф Иванович Слипый, глава Украинской православной церкви. Было там немало и «военных преступников», людей, служивших в армии Власова, бригаде Каминского и в полиции на оккупированной территории.

Разнообразным был состав репрессированных во второй половине 1950-х годов: среди них были Герой Советского Союза, командир партизанского отряда Павлов, двое молодых рабочих из Мончегорска, начальник главка одного из министерств, потомственные коммунисты из Петербурга и Архангельска, знавшие еще Зиновьева и Каменева, много студентов. В нашем лагере отбывали 25-летние сроки генералы и полковники КГБ, с нами сидели генерал-майор С.С. Давлионидзе, московский терапевт Г.М. Баренблат, капитан 1 ранга В. Вершков, написавший откровенное письмо в ЦК.

Меня привезли в лагерь в Мордовии последним из нашей группы, и у лагерной вахты я увидел Лору Обушенкову и Зою Покровскую, которые уже приехали к своим мужьям. От них мы узнали о реакции общественности на наше дело. На следующий день я написал Любе письмо, и началась наша десятилетняя лагерная переписка - сотни писем в год. Через месяц Люба приехала в лагерь, и мы опять были вместе, только не каждый день, а с перерывами на 3-4 месяца. Так что можно считать, что семейная жизнь - с поправкой на обстоятельства - была восстановлена. В лагере она познакомилась с женами тех, кто сидел по 25 лет, и эти женщины ездили к своим мужьям 10 лет, и готовы были ездить еще 15.

Лагерное руководство, как могло, пыталось помешать нашим встречам с женой. Однажды зимой Любе пришлось простоять у лагерной вахты 12 часов на морозе в ожидании разрешения на встречу. Получив отрицательный ответ, она переночевала в доме приезжих и утром снова была у вахты. Так что кости нам не ломали, но пытали по-другому. На моих глазах мучили Любу, самого дорогого и близкого мне человека. Другой раз, правда, летом, этого разрешения ей пришлось ждать 20 дней, ну, а 3-4 дня ожидания были нормой.

Приезжали в лагерь мать Н. Ренделя Глафира Анисимовна, мать М. Гольдмана Надежда Сергеевна, мать М. Семененко Елизавета Натановна, мать М. Чешкова Августа Ароновна, мать М. Козового Кира Зиновьевна и жена Владимира Рита Меньшикова. Так был установлен «живой мост» между Москвой и Мордовией, налажено общение с друзьями. И даже когда отношения между членами группы в лагере осложнились, дружба наших родных, которые тесно сплотились для защиты своих близких от репрессий власти, продолжалась.

К моменту ареста нашей дочке было почти три года. Люба в то время уже окончила истфак и работала в деканате. После моего ареста ее оттуда выгнали, но взяли на работу в университетскую библиотеку, на очень небольшую зарплату. Потом и с этой работы ее попытались выжать. Уволить не могли - «дело Краснопевцева» звучало по всем радиоканалам мира, про нас говорили и «Би-би-си», и «Голос Америки». Любе предлагали написать заявление об уходе по собственному желанию. Она отказывалась. Так ей почти полгода не платили зарплату, хотя она продолжала каждый день ходить на работу. Помогали мои родители - мы жили тогда вместе. Как-то они сплотились и сумели выжить. Ко мне в лагерь за 10 лет Люба приезжала более 30 раз, приезжал и отец, и мама, и сестра Ирина. Два раза Люба брала с собой нашу дочку Ирочку. Девочка хорошо держалась во время встреч, а потом ночью плакала и кричала во сне.

Первая половина моего срока прошла в освоении своего нового положения. Два раза мы объявляли голодовки протеста против приговора. Первая голодовка продолжалась 25 дней, вторая неделю. Таким образом мы демонстрировали власти наше настроение, это был сигнал, что мы не испугались. Но требовалось определить свое место в советской системе после окончания лагерного срока. О возвращении в мир научных и пропагандистских шаблонов не могло быть и речи. Оставалось найти новую профессиональную и человеческую среду, и сделать очередной кардинальный выбор.

И я решил: из мира официальных идей уйти в сферу производства, в мир металла, машин и физической работы. Мыслей своих и оценок от властей скрывать не буду, но и демонстрировать не стану. Свои интеллектуальные и культурные потребности буду удовлетворять в семье. И держаться в этих рамках буду как можно дольше - пока ситуация в стране не изменится.

Подготовка к новой жизни началась еще в лагере. В Дубравлаг из Москвы перевезли небольшой машиностроительный завод по изготовлению оборудования для мукомольных предприятий. При очередном перемещении заключенных я попал в лагерь при этом заводе и начал осваивать рабочие специальности. Преодолевая сопротивление своего «гуманитарного» организма, я за почти пять лет работы на этом заводе прошел практически все операции на токарных, фрезерных, расточных станках, работал на автоматической линии и на сборке ведущих узлов несложных машин. Все на уровне 4 разряда, редко выше. Переход на новое для меня поприще ознаменовал перелом в настроении и в самой судьбе.

ЗАВОД ИМЕНИ ОРДЖОНИКИДЗЕ

После освобождения в 1968 г. я пошел работать слесарем-сборщиком на завод имени Орджоникидзе, одно из лучших машиностроительных предприятий страны. Завод производил металлообрабатывающие станки, автоматические линии, выпускал продукцию самую современную, так что там было интересно во всех отношениях.

Завод стал следующей моей школой - после университета, райкома, аспирантуры, тюрьмы и мордовских лагерей, новым этапом жизни, богатой и новыми впечатлениями, и новыми встречами, и новым опытом. После 10 лет за колючей проволокой я как-то оттаял, обогрелся и набрался сил, а их требовалось немало. Всего я проработал рабочим около 15 лет, так что у меня две профессии - историк и рабочий-металлист.

Перемещение из сферы идеальной в сферу материальную простым быть не могло, и этот переход давался мне нелегко. Постепенно рабочий инструмент становился продолжением рук, я учился различать если не тысячные, то сотые доли миллиметра. Завод - это еще и ежедневная физическая нагрузка, разнообразная и значительная. Постепенно передо мной открывалась невидимая доселе красота нового мира, его материалов, механизмов и движений. Люди делали машины, а не идеологию, поэтому здесь человек ценился по своему труду. В рабочем коллективе трудовая сущность человека выясняется в течение нескольких дней, это и определяет дальнейшее отношение к нему.

Иван Петрович Павлов говорил, что в жизни любил два вида работы -умственную и физическую, причем физическую даже больше. О себе я могу сказать то же самое. У меня нет особых способностей к физическому труду - чтобы что-то освоить, мне надо упорно учиться, повторять операции. Но когда у меня получается, я работаю с удовольствием. Годы работы на заводе считаю едва ли не лучшими в жизни. Потому что я создавал что-то новое в вещественном мире, и никакая идеология, никакие отвлеченные понятия на это влияния не оказывали. К тому же атмосфера среди рабочих на заводе была чистая в нравственном смысле, люди замечательные. Например, Григорий Орешкин, которого я считаю своим учителем на заводе. Он не раз говорил мастеру, что хочет делать что-то новое, осваивать новые технологии, совершенствоваться, подниматься, расти. Или токарь Женя Копьев - прекрасно работал на обычном токарном станке, зарабатывал очень прилично. И вдруг перешел на станок с программным управлением. Ничего у него поначалу не выходило - электроника-то наша, отечественная. Ругается, чертыхается, зарплата у него падает, а ведь не бросает, не отказывается. Говорит: «Нет, я его одолею, я справлюсь. Мне же интересно освоить». При таком подходе работа становится хозяином человека. Даже получив наследство, которое позволит безбедно существовать, человек все равно будет работать - не для того чтобы зарабатывать деньги, а чтобы реализовать себя. Труд не просто кормит человека, он его держит, не дает ему деградировать, опуститься.

До войны завод им. Орджоникидзе назывался заводом револьверных станков. И вплоть до 1950-х годов на нем работало несколько старых специалистов, российских и иностранных. А конструкции машин и оборудования в период советской власти брали с Запада. То есть буквально: привозили на завод иностранный станок, разбирали весь вплоть до болта, делали чертежи каждой детали, изготавливали их, а потом собирали и пытались запустить. Такая же картина была с самолетами, автомобилями, тракторами - с любой сложной техникой. Причем в особо ответственных случаях предупреждали: «Сделайте точно такое же изделие, только не надо ничего усовершенствовать!».Завод нормально работал в 1930-е годы, справился с военными трудностями, поднялся на новый уровень после 1953 г., а к концу 1970-х, несмотря на значительную поддержку А.Н. Косыгина, остановился в своем развитии, а потом начался регресс.

Качество продукции стало падать. Ведь наверху требовали в первую очередь количество. Ради выполнения плана упрощали технологию, заменяли материалы, исключали какие-то операции, и значительно теряли в качестве.

Когда наш завод делал оборудование для строящегося Волжского автозавода, со стороны итальянцев были жесточайшие требования к его качеству. И сначала мы выпускали очень приличную продукцию. Конструкция была итальянская и технология тоже, и мы ее первое время придерживались. А потом дали указание сверху увеличить выпуск. Итальянцы сказали: «Это невозможно!» - и уехали. К чему мы пришли в итоге? Люди предпочитают покупать подержанные иномарки. И так вырождалось все наше машиностроение. Помню, сколько у нас на заводе повыгоняли начальников отделов технического контроля за то, что они не пропускали брак, запрещали отступать от чертежей. Завод из производственного организма превращался в поставщика цифр для победоносной статистики, в часть пропагандистской системы. Для этой функции подбирались подходящие руководители, которые и довели его до краха к концу 1980-х годов.

СЕМЕЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Первый год после лагеря оказался для меня тяжелым - болезни (обычное дело при освобождении), трудности адаптации, бытовые проблемы и т.д. После моего ареста наша семья сплотилась, мобилизовала все свои ресурсы и выдержала все 10 лет без потерь. Но это были экстремальные обстоятельства, и для того чтобы перейти к нормальной жизни, требовалось время.

Самым сложным было состояние дочери. Ира с трехлетнего возраста росла без отца, и познакомились мы с ней по-настоящему, когда ей было 14 лет - самый трудный, переходный возраст. Да еще отец - слесарь на заводе с 58-й статьей. Девочке пришлось перейти в другую школу, в новой ее встретили крайне недоброжелательно. Тем не менее все это она прошла и одолела, хоть не гладко и не быстро. Школу закончила, поступила в институт, получила специальность. Сломать и ее не удалось.

В октябре 1968 г. у нас родился сын Александр. Это и было то новое и прекрасное, которое было так необходимо мне после тюрьмы. Мальчишка как будто понимал свою роль душевного лекарства, рос веселым, много смеялся, радовался сам и радовал всех вокруг. Как будто после долгой-долгой ночи взошло наконец солнце. Трудно было очень. Маленький ребенок, дочь-старшеклассница, мы с Любой в темной комнате коммунальной квартиры - и твердое правило: все делать самим, обходиться имеющимся, никому не жаловаться и ни у кого не просить помощи, кроме родителей и сестры Ирины. Свободного времени не было совсем, спать получалось по 5-6 часов ночью и по 15-20 минут в обеденный перерыв. Доходы были весьма скромными, учитывая наши обстоятельства, но тщательно продуманный бюджет предусматривал и качественное питание, и обязательный летний отдых за городом, и заботу о здоровье членов семьи. Но радость от каждого часа семейной жизни была так велика, что трудности эту жизнь не отягощали, а обогащали. Пришло осознание: наконец-то мы добились своего счастья, построили его своими руками.

Значительное место в нашей жизни занимали музыка и живопись. Мы отстаивали по 6-8 часов в очередях на выставки в Музее изобразительных искусств. Два раза я ходил на «Джоконду», после работы часами простаивал у «Брута» Микеланджело. Импрессионисты, Ван Гог, Рублев, Леонардо да Винчи, музыка Шостаковича были такими же необходимыми элементами нашей жизни, как еда. Саша вырос на этих именах, и мировую культуру он воспринял как органичную часть нашей семейной жизни.

Лагерный опыт не прошел даром, и вплоть до начала 1990-х годов мы избегали постоянных дружеских отношений с кем бы то ни было - из опасений скомпрометировать хороших людей. Поэтому с художником Дмитрием Михайловичем Краснопевцевым я встретился только в 1994 г., когда в журнале «Вопросы истории» появился материал о нашей группе, подготовленный А.А. Искендеровым. Во времена соцреализма творчество Д.М. Краснопевцева не признавали, и контакты со мной создали бы для него дополнительные сложности. После его смерти друзья и почитатели его таланта встречаются, устраивают выставки, а недавно А.С. Ушаков издал трехтомник работ художника. Для меня очень важно, что творчество Д.М. Краснопевцева - самобытного мастера, всемирно известного художника, человека из нашего рода - получило наконец признание. В 1980 г. нам дали квартиру в новом районе Ясенево. После коммуналки в центре Москвы мы оказались на краю леса, и природа вошла в нашу жизнь, стала ее органичной частью. Летом мы жили за городом, на Оке. Как-то с Сашей прошли пешком от Серпухова до Каширы, потом освоили водный путь. Ока для меня - это огромная прекрасная страна, целый мир. За лето мы напитывались ее красотой, и этого запаса хватало надолго.

В начале 1970-х годов с заводскими группами я побывал в Ленинграде, Владимире, Ростове, Суздале, Переславле-Залесском, Ереване. Позже мы всей семей ездили в Новгород, Ярославль, Вологду, Псков, Рязань, Киев. Так что наша жизнь была интересной, духовно наполненной, богатой.

Заканчивалось первое послехрущевское десятилетие, начинался период полного тупика и застоя. В 1976 г. меня вынудили уйти из слесарей. Ведь власть, которая внимательно за мной наблюдала после лагеря, полагала, что отправила меня на физическую работу для исправления, чтобы труд избавил меня от неправильных мыслей. То есть эта работа, с их точки зрения, должна была стать наказанием для меня. А я опять вывернулся: был вполне доволен своим положением, да еще создал для себя из этой работы сферу, которая избавляет от участия в общественной жизни. И начались какие-то глупые претензии по поводу того, что, мол, с высшим образованием не годится занимать рабочую должность. Пришлось уйти из цеха, к моему большому сожалению, и некоторое время я работал на заводе диспетчером, а потом уже вплотную занялся созданием заводского музея. Так жизнь опять вернула меня к специальности историка.

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

Я горячо взялся за дело, и через год прямо в производственном корпусе висела большая выставка фотографий создателей и работников завода с соответствующими текстами. Около стендов всегда толпился народ в спецовках и халатах. Одни вспоминали свою молодость, другие узнавали о прошлом предприятия. Работа у меня шла хорошо, параллельно с историей завода я изучал историю советской индустриализации и промышленности. Естественно, анализировал и современный этап развития промышленности, и ее перспективы. Полувековую историю завода я писал не по официальным источникам, а по оригинальным историческим материалам, в том числе по воспоминаниям сотен работников завода и руководителей отраслевого и союзного масштаба. Для музея я собирал чертежи и машины, изготовлявшиеся на заводе

Материала у меня накопилось на несколько музеев, но дело застопорилось. Видимо, причина была в моем образе мыслей, ведь дома я откровенно комментировал все действия руководства страны, а связь с нашей квартирой у соответствующих органов была налажена хорошо. К тому же вначале меня поддерживал директор завода Михаил Михайлович Берман, один из авторитетнейших деятелей отечественного станкостроения, хороший знакомый отчима В. Меньшикова, но он вскоре умер, и я лишился этой поддержки.

В 1982 г. музей завода все же был открыт, однако проработал всего три года, затем его закрыли. Он получился слишком серьезным и явно не годился для пропагандистских целей. Огромное количество собранных исторических материалов позволяло людям делать выводы, а выводы получались такие: марксистко-ленинская идеология планомерно давила и разрушала налаженное производство, которое удалось создать в предшествующие десятилетия.

После закрытия музея завода в 1985 г. я передал все материалы в Музей Москвы и в архивы. Собранная мной экспозиция произвела на специалистов большое впечатление, и я получил предложение создать музей Октябрьского района Москвы. Мне было интересно попробовать новую тему, и я согласился. Но музей района создавался под эгидой райкома КПСС, и я снова встретился с советскими функционерами. В этой среде преобладали старые кадры, с которыми практически невозможно было иметь дело, но появлялись уже люди новой формации, которых в общероссийском масштабе представляли Горбачев, Яковлев, в экономике -Вольский. Но до районного уровня эти веяния практически не доходили, поэтому здесь ничего серьезного мне сделать не удалось, и в 1990 г. мне пришлось оставить это дело.

После событий августа 1991 г. в стране начались кардинальные перемены. Райкомы ликвидировались, власть перешла к районным советам депутатов. В нашем районном совете большинство было у демократов, возглавлял его Илья Заславский. Стали решать, что делать с музеем. Закрывать - нельзя. Что же, коммунисты создали музей района, а демократы его закроют? Начальником отдела культуры в районном совете была Татьяна Никитина, известная по бардовскому дуэту Татьяны и Сергея Никитиных. Татьяна, по-моему, и выдвинула эту идею - преобразовать музей района в музей меценатов и благотворителей, и сделать это предложили мне.

Практически сразу стало ясно, что выбранное направление в принципе не годится - оно слишком узкое. Ведь основой меценатской и благотворительной деятельности был бизнес. И я предложил делать музей предпринимателей, меценатов и благотворителей. По сути это было возвращение к моим идеям 1957 г. Ведь в работах того времени проводилась идея о необходимости возврата к частной собственности и утверждалось, что один собственник в лице государства - это конец экономики. Получилось, что через 35 лет наши оценки тоталитарной, насилием созданной и на насилии держащейся «общенародной собственности» оказались признаны властью и обществом. Началось восстановление частной собственности и капитализма, а я стал собирать материалы по истории российского предпринимательства.

В начале 1990-х годов почти не было работ по российскому капитализму. Только В.И. Бовыкин и его ученики в фундаментальных работах давали объективную оценку российского капитализма второй половины 18 - начала 20 вв. В новом музее мы пытались воссоздать человеческое лицо российского капитализма, собирательный образ российского предпринимателя. Мы собирали фотографии, портреты, документы, личные вещи и предметы быта, чтобы нашим современникам было ясно, что это были за люди и в какой обстановке жили.

В начале 1990-х годов потомки дореволюционных российских предпринимателей - Морозовых, Рябушинских, Прохоровых, Светиных, Алексеевых, Рукавишниковых, Хлудовых, Кавериных, Большаковых и других известных фамилий - создали Общество российских купцов и промышленников. Они сохранили выдающиеся качества своих предков -активность, деловую хватку, гражданскую ответственность, и приняли самое деятельное участие в формировании коллекции музея. Нынешний музей - во многом их детище. Почти вся экспозиция - дары членов этого общества. Они сплотились вокруг музея, он стал их домом. Члены Общества российских купцов и промышленников проводят здесь свои встречи, обсуждают книги, написанные ими - при нашей поддержке и помощи, устраивают юбилеи и даже свадьбы своих внуков. Они поддерживают музей и защищают его в моменты опасности.

Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей был открыт в мае 1992 г. и работает уже 16 лет. Коллекция Музея значительна - портреты, фотографии, деловые документы, орудия труда, личные веши, предметы быта и культуры наглядно представляют почти двухсотлетний путь дореволюционного российского капитализма. Студенты, учащиеся лицеев, училищ и школ - основные посетители нашего музея. Они получают представление не только об организации производства и коммерческих успехах дореволюционных предпринимателей, но и об их мировоззрении и образе жизни, органичной частью которого была благотворительность. Немало гостей бывает в музее из других городов и регионов. Ведь другого такого музея по истории предпринимательства и благотворительности, насколько я знаю, в России нет.

Людей, стремящихся к большим деньгам, во все времена было немало. Однако в истории страны их имен не осталось - в нее вошли лишь те. кто честно заработал и трудом многих поколений преумножил свой капитал. Их лица смотрят на нас с портретов, представленных в Музее. Это люди, которые начинали с нуля, в большинстве своем - крепостные крестьяне; они создавали свои предприятия, а потом, достигнув определенного положения и обществе, начинали помогать другим и решать социальные проблемы. В то же самое время рядом с людьми, портреты которых собраны в музее, жили тысячи тех, кто хитрил, обманывал, делал брак. И о них нам, потомкам, не осталось даже памяти.

ФИЛАНТРОПЫ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Предприниматели прошлого были людьми дельными. Сам предприниматель и члены его семьи считали себя частью своего предприятия. Это было своего рода семейное дело, добровольно взятая на себя предками нагрузка, и нужно было тянуть этот воз, продолжать дело, начатое предыдущими поколениями. Рабочих они тоже считали частью фирмы. Их учили, создавали условия для достойной жизни. При каждом крупном предприятии строился рабочий поселок - с домами для рабочих, больницей, учреждениями начального и профессионального образования, банями, прачечными, богадельней, яслями, детскими садами. А во многих случаях - и с театром, библиотекой, клубом. Причем у Морозовых, Прохоровых и Коншиных рабочие не платили денег за жилье, а это была комната с центральным отоплением, канализацией, водопроводом. В некоторых фирмах с рабочих брали деньги, но всегда это была только малая часть расходов, которые несли хозяева.

Сотни и тысячи таких рабочих поселков и городков были созданы в течение полувека перед революцией. Некоторые из них потом развились и превратились в губернские или уездные административные центры. Суммы, перечисленные на эти цели, были вполне сопоставимы с частью прибыли, которая доставалась самим хозяевам. Это была уже не просто благотворительность, а масштабное социальное строительство, как сейчас говорят, социальные инвестиции. Для предпринимателей это было выгодно, ведь создать крупное, современное, перспективное производство невозможно было без вложений в «человеческий капитал». Когда рабочий имел гарантированное питание, жилье, медицинское обслуживание, то даже при низкой зарплате он твердо стоял на ногах.

До революции в России была известная фирма «Бари». Александр Вениаминович Бари много помогал рабочим, устраивал для них столовые, заботился, чтобы они питались нормально. И когда его спрашивали, зачем он это делает, он отвечал: «А мне кусок не полезет в горло, если я буду знать, что рабочие голодны. Так что моя благотворительность объясняется только моим эгоизмом». Это же простая истина -человек хочет жить в нормальном цивилизованном обществе, а не в криминальном мире, где со всех сторон хулиганы, бандиты, нищие, беспризорные. Раз так, значит, эти проблемы надо решать, этим людям надо помогать. Человек - существо социальное, и он не может наладить свою отдельную счастливую жизнь в несчастном и бедном обществе.

Российских предпринимателей - богатейших людей своего времени -отличала бережливость. Во всяком случае, для многих из них были характерны пуританские склонности в личной жизни. Очень скромными в быту были и П.М. Третьяков, и П.Г. Шалапутин, и П.И. Губонин, и И.Д. Сытин, и Прохоровы. М.Ф. Морозова, чье состояние превышало 30 млн. руб., говорила, что они жили, как «богатые мужики». Учитывали расход каждой копейки в семье Бахрушиных. Один из первых банкиров России Алексей Иванович Путилов, создатель Русско-Азиатского банка и полутора десятков крупных фирм, состоял в советах еще трех десятков компаний. Он мог вложить «на риск» 30 млн. руб. в реорганизацию и модернизацию Путиловеких заводов, но не позволял себе личного выезда - ездил на извозчиках, причем торговался с ними; был очень скромен в одежде.

Было чему завидовать, и было за что ненавидеть таких людей, которые своим поведением, финансовыми успехами, самим своим существованием бросали вызов примитивным мечтам большинства о богатстве «на халяву». Возглавлять крупнейшие предприятия, иметь огромный доход - и при этом очень много работать, быть миллионером - и ездить на дешевом извозчике, носить старый сюртук. Таких людей ненавидели и белые, и красные, и уничтожали и те, и другие, как могли. На уничтожение этого типа людей будущего, работающих не ради заработка, а ради интереса, думающих не только о себе, но радеющих о развитии страны и положении народа и была направлена Октябрьская революция.

К началу 20 в. только в Москве число благотворительных обществ приближалось к тысяче. Естественно, около каждого группировалось не по два - три человека, а десятки и сотни благотворителей. Одни несли туда тысячи, сотни рублей, иногда миллионы; у других годовой взнос колебался от рубля до трех, пяти, редко десяти рублей. Каковы же были максимальные размеры пожертвований в конце 19 - начале 20 вв.? Цифры самые впечатляющие. Семейство Бахрушиных пожертвовало на благотворительные цели 5,5 млн. руб., Кузьма Терентьевич Солдатенков - по крайней мере б млн. руб., Павел Михайлович Третьяков - не менее 5 млн., только учтенные вложения Павла Григорьевича Шалапутина в образование, медицину и культуру составили более 8 млн. руб. Огромные деньги вкладывали Иван Дмитриевич Сытин, Николай Александрович Алексеев. Можно назвать много фамилий, которые из поколения в поколение вкладывали собственные деньги на общественные нужды. Был и «рекордсмен» в этой области - Гавриил Гаврилович Солодовников, московский торговец, владелец Пассажа Солодовникова. Его отец был всего лишь купцом третьей гильдии, а капитал Гавриила Гавриловича Солодовникова составлял десятки миллионов рублей. Сам он жил очень скромно, можно сказать, вел аскетический образ жизни, и этим был известен всей Москве. Рассказывали, что Солодовников ходил обедать в один и тот же трактир, и заказывал там одно и то же блюдо - гречневую кашу, причем вчерашнюю - подешевле. В мае 1901 г. Гавриил Гаврилович скончался, и когда вскрыли завещание, то оказалось, что Солодовников завещал на благотворительные нужды 20 млн. руб., а своей семье оставил 800 тыс.

До революции специализированные исследовательские научные центры создавались частными лицами - так благотворители способствовали развитию российской науки. В 1904 г. Дмитрий Павлович Рябушинский на свои средства основал в семейном имении Кучино под Москвой первый в мире Аэродинамический институт. С несколькими помощниками он вел серьезные научные исследования, издавал труды и получил признание мировой научной общественности.

Предприниматель Василий Федорович Аршинов основал Геологический институт. Его сын, ученик В.И. Вернадского, Владимир Васильевич, руководил институтом до революции, а после 1917 г. работал в нем до конца своей жизни. Вологодским коммерсантом и общественным деятелем Х.С. Леденцовым было создано Леденцовское общество, на средства которого была организована лаборатория И.П. Павлова. Леденцовское общество поддерживало В.И. Вернадского, П.Н. Лебедева, Н.Е. Жуковского и других выдающихся ученых.

Благотворители прошлого искали способных, талантливых, перспективных детей и поддерживали их особо. Прежде всего - помогали получить образование. Учеба в гимназии стоила самое меньшее 100 руб. в год, для многих семей это была непосильная плата. Но практически при каждой гимназии существовало благотворительное общество, которое собирало деньги для помощи детям из бедных и недостаточных, как тогда говорили, семей. И если дети учились на «пятерки», за них полностью платило благотворительное общество, да еще им выдавали деньги на форму, оплачивали завтраки, учебники.